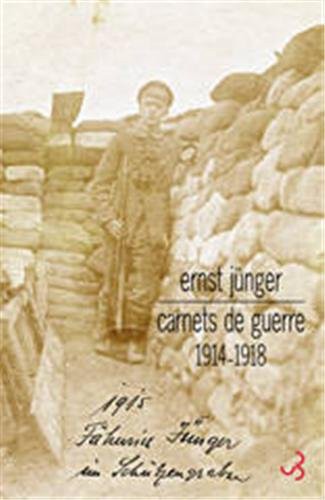

Les éditions Christian Bourgois doivent publier début janvier les Carnets de guerre 1914-1918 d'Ernst Jünger. Publié en Allemagne en 2013, ce document constitue la matériau brute qu'a utilisé Ernst Jünger pour écrire Orages d'acier, Le boqueteau 125 et Feu et sang.

Il restera encore à traduire ses Ecrits politiques ou sa volumineuse correspondance avec des auteurs comme Carl Schmitt, Gottfried Benn ou Friedrich Hielscher...

On annonce également pour le mois de janvier chez Fayard la publication d'une biographie d'Ernst Jünger sous la plume de Julien Hervier. Ce dernier, déjà auteur de Deux individus contre l'histoire - Pierre Drieu la Rochelle - Ernst Jünger, et responsable de l'édition des Journaux de guerre de Jünger dans la Pléiade, peut être considéré comme l'un des meilleurs spécialistes français de l'auteur des Falaises de marbre.